マルチスケールミューオンイメージングで「視る」:兆候から解明へ

領域代表:森島邦博(名古屋大学理学研究科・准教授)

本領域は、2025年4月1日に発足しました!

現在、Webサイトの本格公開に向けて準備中です。

新着情報

領域概要

光子や電子に続く第三の素粒子である「ミューオン」に関する研究は、我が国が長年にわたり国際的にリードしてきた分野であり、近年では、宇宙空間を飛び交う宇宙線と地球大気との衝突により生成される宇宙線ミューオンの利用や、加速器による人工的なミューオンの生成・加速の研究が進んだことで、イメージングにおける新たな量子プローブとして、学術分野のみならず産業界からも注目を集めています。ミューオンはエネルギーに応じて物質に対する透過力が異なり、宇宙線に含まれるミューオンの一部は、数キロメートルの山体を透過できるほどのエネルギーを有しています。このような特性により、ミューオンは光(可視光、X線、ガンマ線)や電子、中性子などの他の素粒子・原子核と比べ、空間的により深部まで到達でき、非侵襲かつ遠隔から深部の状態を計測するプローブとして機能します。

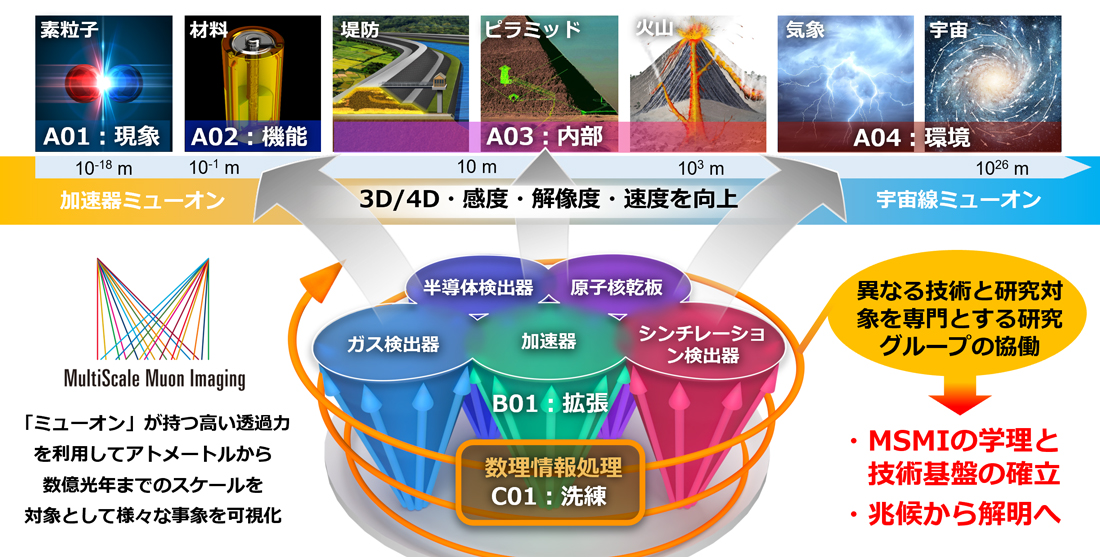

本研究領域の目的は、素粒子「ミューオン」が有する卓越した透過力を活用し、多彩なミューオン計測技術と情報科学を融合・発展させることで、アトメートル(10-18m)から数億光年(1026m)に亘る幅広いスケールの事象の可視化を実現するマルチスケールミューオンイメージング(MSMI)の学理と技術基盤を確立することです(図1)。計画研究A01~04では、革新的なミューオン計測技術の開発を通じて、多様な事象を新たに『視る』手法を追求します。計画研究B01では、加速器を活用した新しい『視る』手段を実証します。計画研究C01では、AおよびBで得られた計測技術と数理情報処理技術との融合を通じて、可視化の精度と有用性をさらに高めることで『視る』手法と手段を洗練します。これらの戦略に基づき、異なる技術と研究対象を専門とする研究グループの協働により幅広いスケールの事象の可視化を一体的に進めることで、技術開発の速度と質を飛躍的に向上させるとともに、 ミューオンイメージングの高解像度化・高感度化・高速化・三次元化・四次元化などを進め、学術分野における知の深化と変革を促進します。MSMIを確立することで、素粒子の「現象」、材料の「機能」、堤防・ピラミッド・火山の「内部」、さらには気象・宇宙の「環境」に至るまでの可視化を実現し、従来は兆候の観測にとどまっていた事象の可視化と解明を可能にします。こうした学術的・技術的進展を通じて、学術および産業を支えるイメージング技術にパラダイムシフトをもたらし、文理工を横断する幅広い分野を革新し、豊かな未来社会の実現に貢献することを目指します。

研究組織

領域代表

森島 邦博

名古屋大学 理学研究科 准教授

計画研究A01:現象を『視る』

ミューオンの即時検出技術で切り拓く素粒子現象の探求と応用

齋藤 智之

研究代表者

東京大学 素粒子物理国際研究センター 助教

研究分担者

山崎 祐司 (神戸大学 理学研究科 教授)

泉山 将大 (名古屋大学 素粒子宇宙起源研究所 特任助教)

アトメートルスケールの素粒子現象を『視る』ための技術の革新と、その応用展開を通じて、ミューオン計測技術の総合的な進化をめざすものである。高速ミューオン計測技術の開発により、素粒子現象のリアルタイム可視化を実現し、素粒子・宇宙分野での学理的理解を深化させる。また、数理情報処理を組み合わせることで、将来にわたって世界を先導する技術基盤の確立を図る。加えて、その開発技術を異なる分野へ展開し、計測技術における性能指標(機能・感度・解像度・速度)の抜本的な向上を実現する。ミューオンイメージング技術を用いた巨大自然物構造物の計測応用を通じて、今後の実用化・社会実装に向けた可能性を拡げていく。

計画研究A02:機能を『視る』

機能可視化をめざすミューオン3D+1イメージングの実現と応用

竹下 聡史

研究代表者

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 講師

研究分担者

佐藤 優太郎 (新潟大学 自然科学系 助教)

平石 雅俊 (大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 研究員)

山中 隆志 (九州大学 基幹教育院 助教)

構造物の内部をプローブすることのできる加速器ミューオンによる深さ分解技術と2次元検出器技術を融合することにより、機能デバイスにおける反応やエネルギー散逸などの内部機能の可視化を実現する。さらに、その時間発展を計測することによりミューオン3D+1イメージング技術を確立する。これにより、これまで『視る』事のできなかった、燃料電池やタイヤ料などの低炭素社会に資する機能デバイスの研究・開発を加速する。領域全体のミッションにおいて「マルチスケールミューオンイメージング(MSMI)の学理と技術基盤の確立」における、μm~cm領域の技術基盤構築と学理の確立を担う。

計画研究A03:内部を『視る』

堤防・ピラミッド・火山の宇宙線ミューオンイメージングの深化と多彩化

森島 邦博

研究代表者

名古屋大学 理学研究科 准教授

研究分担者

福元 豊 (岡山大学 環境生命自然科学学域 准教授)

安田 浩保 (新潟大学 災害・復興科学研究所 研究教授)

北川 暢子 (名古屋大学 未来材料・システム研究所 特任助教)

宮本 成悟 (東京大学 地震研究所 助教)

原子核乾板を用いた宇宙線ミューオンイメージングによりm~kmスケールの対象の「内部」を『視る』技術の深化を他計画班と連携し達成することで、MSMIの性能向上と可視化対象の拡張を行う。さらに、原子核乾板技術やシミュレーション技術を他計画班の技術的な課題解決のために先鋭化することで、本領域の推進に貢献する。

計画研究A04:環境を『視る』

宇宙線ミューオンを用いた宇宙・地球環境の可視化

多米田 裕一郎

研究代表者

大阪電気通信大学 工学部 准教授

研究分担者

大嶋 晃敏 (中部大学 理工学部 教授)

山崎 勝也 (中部大学 理工学部 准教授)

大島 仁 (東京大学 宇宙線研究所 特任研究員)

樋口 諒 (国立研究開発法人理化学研究所 開拓研究所 基礎科学特別研究員)

宇宙線観測におけるミューオンの測定性能を先鋭化させ、地球大気から宇宙空間に至るまで、宇宙スケールで我々を取り巻く環境を「視る」新たな手法の確立を目指す。本研究では、超高エネルギー宇宙線の起源天体の空間分布、銀河系内外の恒星間・銀河間磁場構造、宇宙天気予報の広域・高精度化に資する太陽系内の惑星間磁場構造、さらにこれまで観測が困難だった雷雲内部の電場構造の解明に挑む。これらの目標を達成するには、広範なエネルギー領域にわたる宇宙線観測と精緻なミューオン測定の両立が不可欠である。GRAPES-3実験とテレスコープアレイ実験の両実験が連携し、世界で最も広域かつ高精度な宇宙線観測体制を構築する。

計画研究B01:『視る』を拡張

宇宙線イメージングから加速ミューオンイメージングへの加速器技術革新

大谷 将士

研究代表者

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 准教授

研究分担者

不破 康裕 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 研究副主幹)

近藤 恭弘 (国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 J-PARCセンター 主任研究員)

二ツ川 健太 (大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 准教授)

惠郷 博文 (大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 教授)

光子や電子に続く第三の素粒子「ミューオン」が持つ高い透過力を利用し、多彩なミューオン計測技術と情報科学を融合させることで、従来の計測の限界を突破するマルチスケールミューオンイメージング(MSMI)の学理と技術基盤を確立する。特に本研究では、宇宙線ミューオンを大きく上回るフラックスと高い単色性を備えた加速ミューオンビームを用いた透過イメージング技術の実現に向けて、ミューオン加速技術の革新に挑戦し、人類の「視る」能力を飛躍的に拡張するミューオンビームイメージングという新たな学術分野を切り拓く。

計画研究C01:『視る』を洗練

計測指向モデリングによるミューオンイメージングデータ解析

小野 峻佑

研究代表者

東京科学大学 情報理工学院 准教授

研究分担者

村松 正吾 (新潟大学 自然科学系 教授)

計測指向の数理モデリング・最適化技術を駆使することで、ノイズ・サンプリング・欠損・外乱等を伴う計測データから、所望の信号情報を復元・可視化するための“マルチスケールミューオンイメージング(MSMI)データ解析基盤”を確立する。計測条件/環境・計算量を鑑みながら各班のニーズに応じた解析技術を開発し、計測技術のみでは突破できないスケール・時空間分解能等の制約を取り払う。さらに、MSMIにおいて普遍的に現れる先験的情報・物理的構造・統計的性質を明らかにし、MSMIの学理構築に貢献するとともに、得られた知見・技術を有機的に統合することでMSMI技術基盤の一角を担う汎用的な数理情報処理基盤を創出する。

公募研究

本公募の詳細は下記よりご確認ください。